大师风采

纪念路易·艾黎先生专辑

时间:2019-12-27 00:00:00 来源:兰州城市学院

编者按:1987年12月27日,伟大的国际主义战士、中国人民的老朋友、“十大国际友人”之一、工合运动重要发起人、培黎学校创始人——路易·艾黎先生在北京因病与世长辞,享年90岁。今天,在艾黎先生离开我们32周年的日子里,特编发一组相关诗作、文章,以飨读者。

缅怀先辈,铭记历史!

理想之光不灭,信念之光不灭!

路易·艾黎精神永放光芒!

一座永远的丰碑

山丹艾黎捐赠文物博物馆原馆长 王自刚

(2019年12月27日)

路易·艾黎离开我们已32年了。

每当逢5遇10的年份,都隆重纪念缅怀逝去的伟人。

路易·艾黎的一生“横看成岭侧成峰”。

他从新西兰来到中国的时候,正遭大革命失败。既然来了,就不走了。他义无反顾,同中国人民站在了一起,征途中赴汤蹈火,惊天动地,永往直前,愈挫愈奋。

在洪流中,他由一位开始只是对普天下穷苦人施以慈善的人道主义者,决然成为一名坚定的共产主义战士。

在血雨腥风的白色恐怖年代里,他勇敢机智、履险为夷,传奇式的完成了我地下党交给他的一件件别的同志无可代替的特殊任务。

日本侵略者在神州大地横行霸道的战争年代,他在东西南北中、大河上下、长城内外,从太行山到广东,从山东到甘肃,推动“工合”运动,组织难民生产自救,有力地支援了中国人民的抗日战争。

在大西北的戈壁小县山丹,他推行“学做合一、手脑并用”,倡导“创造分析”成功实施了探索创造性教育,为迎接新中国的到来,培养输送了一批特别能战斗的技术人才,时至今日,全国各大油田,培黎人新老交替,一直是这条战线的技术骨干。

他支援中国人民解放军解放大西北,在共和国的军史上增加了鲜红的一页。

他是将先进现代文明引入大西北的第一人,也是在丝绸之路上留下丰富文化遗产的人。他是“四坝文化"的发现者,这个文化的发现传递了4000年前中西交往的信息。

他的一生,顺应历史潮流,怀着赤胆忠心,为了人类的和平事业,参加各种世界和平会议,反对美帝国主义的侵略,反对一切扩军,争取裁军,反对一切形式的新殖民主义……为了人类的和平,他大声呼吁。

他一生热爱中国,写了大量著作赞扬中国从昔日的“没有办法”到今日的“有办法”,是中国共产党领导全中国人民把一个千疮百孔、倍受欺辱的国家旧貌换新颜。他说:“我主要感兴趣的是人民,当我和群众一起干这干那的时候,我总是最高兴不过的。”因为只有到人民当中才会发现,崛起的新中国每时每刻都会有新人新事和新成果。他还说:“为了使人们更好地了解新中国,涉及生活各个方面的各种事物都应该写,因此我写了中国古诗,又写中国的现代化,写了京剧又写人民的生活等等。”他是一位负责任的作家,是一位让外部世界最真实的了解中国的作家。他一生勤奋耕耘,著作等身。

他是一位中国人民同世界各国人民之间建立友好往来的架桥者,他的朋友遍天下。他的朋友,也都是中国人民的朋友。

写给“老三”的诗

路易·艾黎

十五年前,

他们不敢正视你的眼睛;

他们对你说,

你死去的母亲回家去了。

那时你,一个瘦弱的七岁的孩子,

独自步行十里路,回到村里找妈妈。

乔治他,

直到生命的最后几天,

一直谈起此事,

还是那么眼泪汪汪。

你同我一起回到双石铺,

身患疟疾、赤痢和严重的红眼病。

那位富贵人,

坐在车里嚷道:

“快把这孩子给我带走,

他那眼病可能会传染!”

而你却提高嗓门,

唱起了一支游击队的歌,高昂的调门充满着勇气与蔑视。

就这样,乡亲们的眼睛

也开始象你的明眸那样,

闪闪发光。

那商人的老婆,

落得个哑口无言。

岁月流逝,

你的双手,

掌握了那么多的技术,

你是那样的快活,

你的精神,

使我在山丹的那些日子里,

始终保持了青春的活力。

今天我们坐在古老的擂台上,

我们说,

老三,你又和我在一起了。

透过松树的缝隙,

看着努尔哈赤的陵墓,

我们轻快地说笑。

你,现在是一名大学生,

谈论着摩尔根和门德尔,

如何使用杀虫剂,如何精耕细作。

憧憬回到乡亲们中间,

和他们一起生活;

而我却在回想和你生活在一起的日月,

老三,那些时光多么美好!

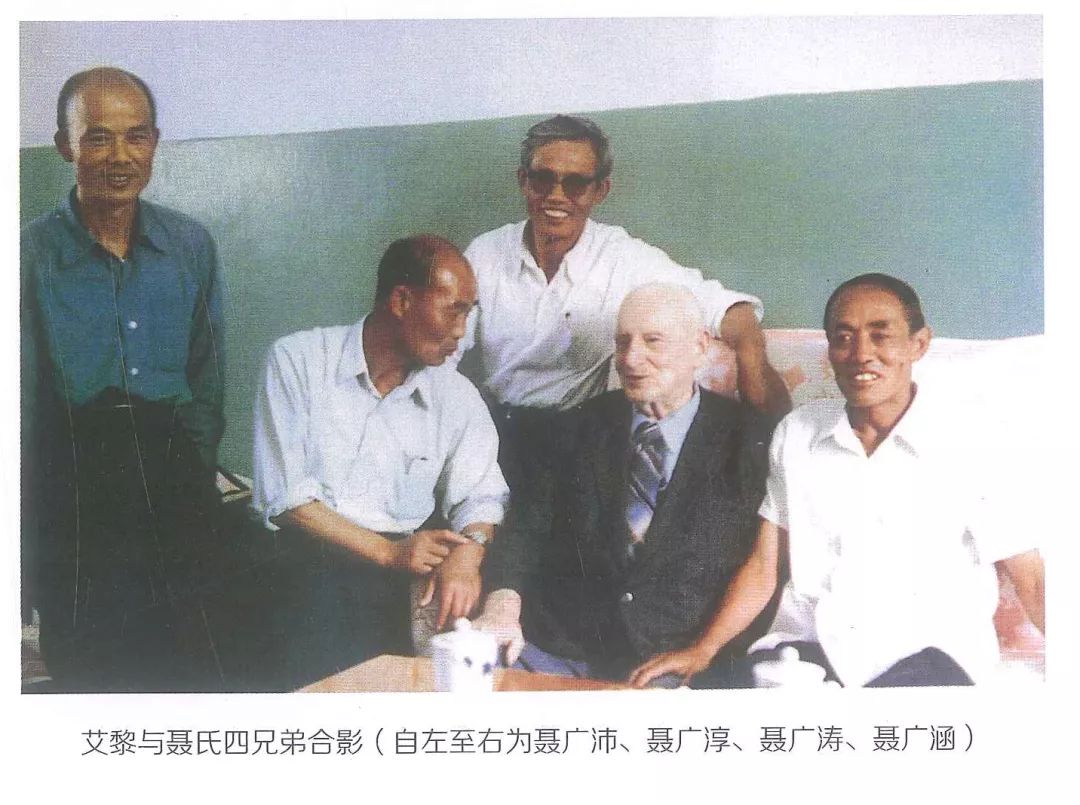

(注:诗作中的“老三”是何克和艾黎抚养的聂家四兄弟中的聂广涛)

我心中的艾黎

聂广涛

(2017年)

在我的人生经历中,结识了艾黎,并且成为他的中国家庭的一个成员,是我的幸运和福气。今年是他诞辰120年,在中国和新西兰都已经和将要举办一系列的纪念活动。我作为他抚养的聂家四兄弟之一,是兄弟们都相继辞世后唯一的幸存者,心绪万千,总想把几十年的往事,讲述给朋友们,希望大家了解我们是怎样融入他的中国家庭。体验一下这位新西兰人,对他的中国家庭成员所赋予的深沉的爱。

中国抗日战争中,我的父亲在陕西宝鸡从事党的地下工作,受到国民党反动当局的迫害和通缉。党组织及时将他转移到终南山去烧木炭,然后把他调回根据地。走时因为时间仓促,不能带家属一起转移,我的母亲只好带着我们兄弟四人,在宝鸡永清堡村,靠纺毛线勉强度日。不久我的母亲就与世长辞了。当时谁也不愿意招惹是非,冒着风险收留我们这些共产党的孩子。

曾经在宝鸡工合妇女部同英国人乔治·何克一起工作的任立之,把我们家的情况介绍给何克,请他帮忙照看我们一家,因为她即将同我的父亲一起上前线,到抗日根据地去。此前何克曾经在太行山和晋东南工作过,亲身参加了八路军的抗日斗争。对于这样的嘱托,他认为是支持抗战的事情。那年,他才26 岁,就毅然地接受了这一重托。在我的母亲重病和逝世以后,何克和艾黎先后把我们接到陕西凤县双石铺,把我的两个哥哥先安排在培黎学校读书,又把我和弟弟安排在柏家坪山坡的窑洞里,同他们一起生活。那时候,我体弱多病,在他们的有效治疗和精心照顾下,奇迹般地活了下来。1944 年底,又同他们一起转移到甘肃山丹。好景不长,何克在建校劳动中,碰坏了脚趾,因患破伤风于1945年7 月逝世。艾黎就接着挑起继续抚养我们的重担。从此我们就一直生活在艾黎的身边。他同我们一样穿草鞋,睡土炕,蹲旱厕,干粗活。在四坝滩兴修水利时,他要先去安排工作,收工后还要检查工程质量。不仅如此,他还得晾晒弟弟尿床的被褥,给大家理发、洗澡,教英文、讲故事等等。我们幸福快乐地生活在一起,情同父子。在延安,我的亲生父亲通过组织知道我们已经被国际友人收留抚养的消息后,免除了后顾之忧,一心一意地好好工作。1944 年,当他38 岁时,被评为中央直属机关特等模范工作者,接受了毛泽东主席亲笔署名的特等模范奖状。

解放后,1950年艾黎送我们兄弟四人回东北,与我的亲生父亲团聚,他顿时失去了朝夕相处的孩子,孤身一人,忍受着失去孩子的痛苦。无奈和孤独,经常袭扰着他。他在自传中说:“20世纪50 年代初期,老三和老四到东北丹东他们父亲那里去了。有几年,我身边仅留下这两个活蹦乱跳的孩子的一些褪色照片和美好记忆。”

在分别后的最初几年,他实在想念我们。常常怀念我们在一起度过的岁月,但我们却没有机会去看他。后来,他几次设法来到沈阳,专门看望我们。1956年夏天,在我们分别6年后,他来到沈阳时,由我们大学的校长张克威亲自带领我去辽宁宾馆去见他。他给我带来一块全新的荷马牌(HEMER) 法国日历表。鼓励我抓紧时间好好学习,掌握更多的知识和才能,将来为国家多做贡献。1957年11月,他又来沈阳,同我和弟弟游览了东陵公园,还专门到联营公司,为我和弟弟各买一双冰鞋,让我们滑冰,多锻炼身体。这年他已经是60岁的人了,已经情不自禁地回首往事,我们在沈阳的会见,使他想了很多很多,回到北京后,特意为我写了一首长诗,回顾了那些难以忘怀的往事,也对我们的健康成长感到欣慰。这首诗后来发表在他所写的《Fruition》(中文书名是《从牛津到山丹》)一书中。为了让后来人了解这浓浓的父子深情,我已经把手表和诗句,转送给兰州城市学院的艾黎研究中心。

此后的几十年,我们都相继参加了工作,这才有机会常去北京看望他。像所有的长者一样,他有着丰富的感情世界。1959年8月,此时我已经大学毕业,参加工作一年了。我带着女朋友到北京去看望他,并向他介绍情况,征求他的意见。他高兴地对我说:“我看很好”。他还把这件大事,兴奋地告诉了住在他楼下的安娜·路易斯·斯特朗。斯特朗也因为艾黎有了未来的儿媳妇而兴高采烈,请艾黎带我们给她看看,还邀请我们陪她一起共进晚餐。当时能同世界级的名人一起同桌聚餐,我欣喜若狂,进餐厅时只顾尽快地见到她,以至于竟然忘了脱帽,还是艾黎示意我后,才赶紧摘掉帽子,避免了一个尴尬的场面。

1961年春,当他得知我们结婚的消息,特意请同住在友协大院的日本友人西园寺公一,在日本给我买了一个索尼牌的中波半导体收音机,作为结婚礼物送给我。

1975年,海城发生地震后,他就赶来考察灾情。此时辽宁的官员叫他写批判邓小平的文章,他说自己老了,不会写这类文章,婉言拒绝。他站在宾馆的窗前,一遍又一遍的喃喃自语“虎子,虎子”。随同人员不解其意,听不懂他说的是什么意思。后来我到北京时,工作人员说艾黎来沈阳时,总念叨虎子虎子是啥意思,我告诉他们,那是想念我和我的儿子。在当时的环境下,虽然近在咫尺却不得相见,内心里有说不出的苦楚。他在北戴河休养时,特意给我们邮寄来两个大木头盒子,里面装着一副羽毛球拍,一副乒乓球拍和球,还有一个充满气体的足球,他以此表达思念我们的心情。更有甚者,每当我的哥哥、弟弟去看望他,他不止一次地问道:“为什么老三不来看我? 我知道他来北京了”。其实,我根本就没有去北京。当时他内心充满忧虑,生怕我受到牵连因此挨整,心情十分不安。直到1977 年,我参加他80大寿庆典后,他带我去香山游玩,又问我这件事,我向他做了解释,他这才放心。

改革开放后,我是聂家兄弟中,第一个被国家派到国外去援外的专家,他高兴地写信给远在英国的何克的姐姐露丝·贝克。我在国外大使馆接到了来自英国的信。贝克告诉我,这是艾黎告诉她的。艾黎为我的每一个进步,都兴高采烈。我能出去工作,他似乎是感到又有了一个沿着他的步履前进的人。艾黎这种情深意切的情感,使我终身铭记。

在他年近体衰的情况下,我的弟弟广沛,每天下班后,骑着自行车,从北京六铺炕石油部到台基厂对外友协,去照顾他的饮食起居。每天傍晚,艾黎也总是站在友协大门口,充满幸福地等待广沛兴冲冲的归来。晚年享受着家庭所特有的精神安慰。他们一起共进晚餐,晚间,广沛就睡在他床边的小折叠床上,让他感到安全、快乐。清晨,他总是陪着我的弟弟走到大门口,目送广沛骑上自行车,渐渐地远去。

艾黎逝世后,我们兄弟亲自送他去八宝山与他诀别。次年4月,我们兄弟又亲自把他的骨灰,安放到甘肃山丹县南门外的陵墓中。能够为亲人养老送终,是中国当晚辈的人应尽的责任,我们做到了。